「A氏が鈴木に貸し付けた総額約28億円(元金)だけでなく、合意書に始まる株取引とその利益の全てについて、さらに和解協議とその後の対応についても鈴木と長谷川、平林の2人の弁護士が裁判で多くの嘘をついたことは、すでに個々の出来事を詳しく精査することで明らかになった。そして長谷川と平林の両代理人が鈴木の嘘を補強するためにさらに虚偽の構築をした事実も判明したことで、東京地裁の一審判決がいかに誤っているかが明確に浮き彫りになったことは大きい」

とA氏の関係者たち全員が言うように、鈴木への貸金については、西が鈴木の代理をすることで逃げ口上(言い逃れ)ができるような場を作り、株取引でも西を矢面に立ててA氏に嘘の言い訳をさせていただけでなく、裏で西をたぶらかしてA氏を裏切らせた上に肝心の合意書を破棄させることに必死となり、そのために紀井氏から西の運転手の花館聰氏を経由して西に総額10億円という巨額の礼金が渡っていたことが裏付けられている。さらに、平成18年10月現在で株取引の純利益が470億円以上にのぼり、その大半(80%以上)を鈴木が違法に海外に流出させ複数のプライベートバンクに隠匿している事実を紀井氏が明かし、確認書にまとめた事実を受けてA氏、西、鈴木の三者による協議で、鈴木が宝林株のみではあったが、同株の取得資金3億円をA氏が出したことと同株の市場での取引が合意書に基づいて行われ、利益が出たことを鈴木が認めざるを得ず和解書を作成してA氏と西にそれぞれ25億円の支払を約束し、これとは別にA氏に20億円を支払う約束をしたことも間違いのない事実として裏付けられている。

(合意書 宝林株800万㈱取得を契機に西と鈴木が仕手戦を企図し、A氏に株価維持の資金支援を要請。鈴木が熱弁を振るってA氏を説得した)

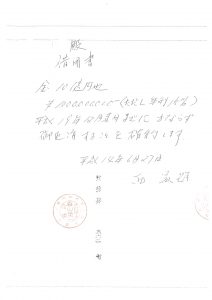

これらの事実は、裁判でも証拠として提出され検証されたはずであったが、しかし品田裁判長ほか2人の裁判官は鈴木に対する債権債務(金利分が入っていないどころか元金にも満たない金額で計算)の問題のみに拘り、株取引に係る証拠を排除してしまった。それ故に平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した15億円と平成14年12月24日に鈴木が紀井氏を伴ってA氏の会社に持参した10億円を鈴木によるA氏への返済金に充当するという大きな誤りを犯してしまった。特に10億円については、その半年前の同年6月27日にA氏と西、鈴木が鈴木の債務を確認する手続きが行われ、本来であれば40億円以上(年利15%で計算。鈴木の借用書に基づいた遅延損害金年40%で計算すれば70億円以上)の債務を、「これからの株取引の利益が大きくなるので減額してください」と言う西の懇願を受け入れたA氏が鈴木の債務を25億円にしたところ、鈴木が「社長への返済金の一部10億円を西さんに渡している」と言い出し西もそれを認めたことから、さらに減額して15億円にするという経緯があった。そのうえで西と鈴木がその場で直筆の借用書を書いた後に、鈴木が「年末までに返済するので10億円にしてください」という要請をしてA氏が了承したことで12月24日の持参となった。そのため、この10億円をA氏も一旦は返済金として扱ったが、実際には鈴木と西が株取引の利益を偽ってA氏には隠し隠匿していたことに加え、A氏への返済金の一部として西に渡したという10億円が、実は合意書破棄の礼金として西に支払われていた事実が判明したことにより、返済金ではなく株取引の利益分配の一部という扱いに変えたものだった。品田裁判長以下3人の裁判官はこうした経緯について、前述したように何故か株取引に関わる判断(検証)を排除すると決めていたようで、検証を怠ったために判決には一切反映されなかった。A氏に渡った15億円(実際にはその中からA氏は西と鈴木にそれぞれ5000万円を心遣いで渡しているので14億円)と10億円という金銭の授受にのみに目が奪われ、合意書を交わして以降鈴木と西がどれほど株取引の実態を隠し続け、A氏を騙し続けてきたかに疑念すら持とうともしなかった。鈴木に対する債権債務と合意書に基づいた株取引および利益の分配が密接につながっているということを裁判官たちが検証放棄した事実が、これまでに触れた鈴木の嘘および長谷川と平林の両弁護士による虚偽の構築を精査することで明確になったのである。

(写真:(写真:平成14年6月27日に鈴木が直筆で書いた借用書。確定日付がある。直前に西が「これからの株取引で利益が大きくなるので」と言って鈴木の債務を減額を懇願し、A氏が了解したことで40億円超の債務(年利15%で計算)を25億円にしたが、鈴木が「社長への返済金の一部10億円を西さんに渡した」と言い出し西も認めたため、額面が15億円になった。しかし、株取引の利益を鈴木が独り占めしたため、減額の前提は崩れた))

しかも、品田裁判官が裁判長として下した判決文が全編にわたって誤っていることを、控訴審の野山宏裁判長以下2人の裁判官はまともに検証もせず、ただ判決文の誤字脱字の誤りを正したのみで、それ故、前述したような一審の裁判官たちが合意書に基づいた株取引と利益についてまともに検証していないことを控訴審が無視して丸ごと支持したが事実が明らかになったと同時に、誤字脱字の指摘や過不足の加筆によって一審の裁判官たちが判決文そのものを繰り返し読み直して、誤字脱字はもちろん判断に遺漏が無いかの検証さえ怠っていることも浮かび上がらせた。これほどの誤判がこれまでの裁判で明確に指摘されたことが果たしてあったのか、それは分からないが、少なくも判決が明らかに間違っているという事実が判明している限り、裁判所として是正する義務があるはずだ。A氏やA氏の関係者はもちろん、本誌もまた再審をするべきだと繰り返し報じてきている所以がそこにある。

本誌は、これまで鈴木義彦に対して抗議や反論があれば、いつでも直接申入れてほしいということを繰り返し報道してきた。ところが、本誌がスタートした令和元年11月1日以降、今日に至るも鈴木は一度として抗議も反論もしていない。それでいて、サーバー管理者と呼ばれる、本誌サイトのインターネット上での公開を取り次いでいる通信業者を相手にして何回となく記事削除を申立ててきた。記事削除申立の趣旨は「名誉権の侵害」で、A氏が提起した貸金返還請求訴訟の判決をその根拠としている。通信業者は何も事情を知らない。本誌が鈴木義彦という個人を極端に誹謗中傷している悪質な情報サイトだという鈴木の代理人、中沢佑一弁護士の申立を裁判所が精査もしないで認めて判決を出せば、それに従うという立場に過ぎない。鈴木の委任を受けた中沢弁護にとって申立の唯一の拠り所は判決しかないが、周知のとおり判決が明らかに間違っていることを鈴木も中沢弁護士も知りながらそれを無視して申立をしたのだから、申立自体が裁判所を騙し、申立を受けた通信業者には根拠もなく記事削除をゴリ押ししているのだ。

(西義輝が10億円の受領を認めて書いた借用書。確定日付がある)

鈴木が本誌を悪質な情報サイトであるというのであれば、本誌サイトに対して直接抗議や反論をするなり、訴訟をすればいいことである。しかし、それをしないのは何故か。わざわざ回りくどいことを鈴木が選んでやり続けてきた理由は、恐らく一つしかない。鈴木自身が本誌と直接向き合うことで自らの姿を公の場に見せなければならなくなるリスクを避けるためだ。そして、前述した訴訟判決が覆ってしまうというリスクによって、鈴木の犯罪疑惑を改めて表面化させるのは間違い無い。取材チームが鈴木に取材依頼をかけても、鈴木は一切応じず無視を続けているが、6年ほど前に西の自殺の現場について現在の1/100にも満たない記事の削除に鈴木は陳述書まで用意して必死になった人間が一切言えないのは、多くの証拠を出され、何も反論できなくなった以外に理由はない。それが関係者や取材関係者、そして読者の100%近い実感であり意見である。

周知のとおり、本誌が掲載してきた記事は、鈴木にかけられている犯罪疑惑、外為法や金商法ほか税法等にも違反して国外に流出させ隠匿している1000億円以上の資金の実態、さらには鈴木個人の人となりにも踏み込んで詳細を極めていると認識している。そして、その詳細な記事の内容を裏付ける証拠(当事者間の書証類)を添付しているので、もちろん記事内容に問題があろうはずはないと考える。それ故、鈴木は抗議も反論もできないのだ。抗議や反論をすれば、鈴木が身勝手に作り上げた虚偽の主張が虚偽だとすぐに判明するだけでなく、長谷川と平林が悪知恵を絞って鈴木の嘘を補強するためにさらに嘘を重ねた事実も判明してしまう。そうなれば、鈴木が今、公に対して拠り所にしている「判決」そのものに多大な影響が出ることも危惧せざるを得なくなる。

読者の方々も気づかれていようが、鈴木が記事の削除を申立てるに当たっては公開している記事の全てに対して削除の申立をしているわけではない。最初に申し立てた時には、読者投稿を除く40本を超える記事の中で24本の記事を選んでいたが、それぞれの記事をよく見ると、鈴木自身に係ることはもちろん長谷川幸雄元弁護士や品田裁判長に関する記事が多く対象になっているのが特徴に見えた(対象記事の中には証拠画像も多く掲載している)。その次には青田光市が自身の悪事を明らかにされた記事の削除を申立てたが、最初の申立の際には鈴木が単独で申し立てをしたために、青田が後から慌てて同調したことが窺えるが、既に「記事削除申立に対する本誌の見解」で詳報している通り、公開している記事の全てを対象にするのならともかく、それもできないという極めて中途半端なことになっている。

この申立に対して、本誌は通信業者に対して申立人が誰であるか、そして申立の訴状を開示するよう何度も要求したが、通信業者が素直に応じることは無く、止むを得ず本誌としての申立に対する反論と公開した証拠画像の全てを通信業者に預け、裁判に反映させるよう要請したが、それがどれほど検証されたのかは全く知らされないまま「記事削除命令の判決が出たから、当該記事を削除して欲しい」という連絡が入り、それに従わなければサイトそのものを閲覧できなくさせる、という恫喝そのものだった。当事者であるはずの本誌が外されたところで、裁判所が勝手に記事削除の命令を出すなど言語道断であるにもかかわらず、通信業者は「法律上の建前があるので、それに則るしかありません」というのみだった。

(和解書 鈴木と西は「合意書」に違反した事実を認めた。鈴木は強迫されて署名したと無効を主張した)

鈴木には、こういう姑息で卑劣な方法しか取れないことが分かって戴けると思う。鈴木の委任を受けた中沢佑一という弁護士はIT業界でのトラブルを専門にしていると謳っており、鈴木の要請に基づいて本誌との直接の接触をせずに本誌サイトに危害(ダメージ)を加える方法を考え、通信業者(サーバー管理者)を相手に申し立てをすることにしたと思われるが、中沢弁護士は鈴木の要請に違和感を持たなかったのか、大いに疑問である。中沢弁護士も申立をするために記事の隅々まで読んでいるに違いないから、鈴木が根拠にしている「判決」がいかに事実認定で多くの誤りを犯した結果のものであるか、少なくとも疑念は持ったはずである。それにもかかわらず繰り返し申立をする鈴木と青田の委任を受け続けるというのは、果たして弁護士としての倫理規定に悖る行為ではないか、という疑念を中沢弁護士が持っていないのならば、中沢弁護士が鈴木や青田の委任を受ける目的は報酬以外には考えにくい。本誌が記事削除の申立に抗えば、それだけ鈴木と青田からの委任が繰り返される。しかし、それを魅力と考えて委任を受け続けているのであれば、中沢弁護士も平林、杉原の弁護士たちと同じく鈴木の犯罪疑惑を隠蔽、助長するために加担していると見るほかない。長谷川はすでに弁護士資格を返上しているが、鈴木の犯罪疑惑が表面化すれば、鈴木の最大の共謀者として世の非難を受けるだけでなく、鈴木から受け取っている多額の報酬についても平林や杉原と同様に今後も徹底した調査が行われるに違いない。

(紀井義弘氏が株取引の利益明細を記した「確認書」。A氏が出した買い支え資金で高値売りに成功し利益を確保しながら、鈴木が密かに海外に流出させ隠匿した)

改めて言うまでもなく、A氏が提起した訴訟は、鈴木に直接貸し付けた債権約28億円(元金)の返還および、鈴木と西がA氏を巻き込んで交わした「合意書」に基づいて始めた株取引で得た利益の分配を求めたものである。

本誌がスタート以来、鈴木を継続して取り上げているのは、誹謗中傷を目的とした個人攻撃では無い。

鈴木が違法行為を繰り返して、今や国外に1000億円以上の資金を隠匿している事実を究明し、併せて鈴木が自らの強欲を満たすために数多くの関係者を犠牲にしてきたことで自殺に追い込まれた者、不審な死を遂げたり行方知れずなっている者が現に存在していることの全容を解明することにある。

鈴木は今も住民登録地には居住しておらず、家族ともども住所不定を続けながら好き勝手放題の日常をしているようだが、そんな鈴木を社会が容認するはずがないという認識をどこまでも拡充させることが使命と考える。A氏とA氏の関係者の多くが連帯して最高裁長官および裁判の当事者である品田裁判長と野山裁判長に対して鈴木の犯罪疑惑究明を疎かにした事実を深刻に受け止め、改めて検証をする義務があることを書面で送付したという。品田裁判長と野山裁判長による深刻な誤判を、最高裁の大谷直人長官が裁判所組織全体の問題であると認識すべきであるのは当然として、どのように対応するか注目されるところである。(つづく)